5 Gennaio 2025

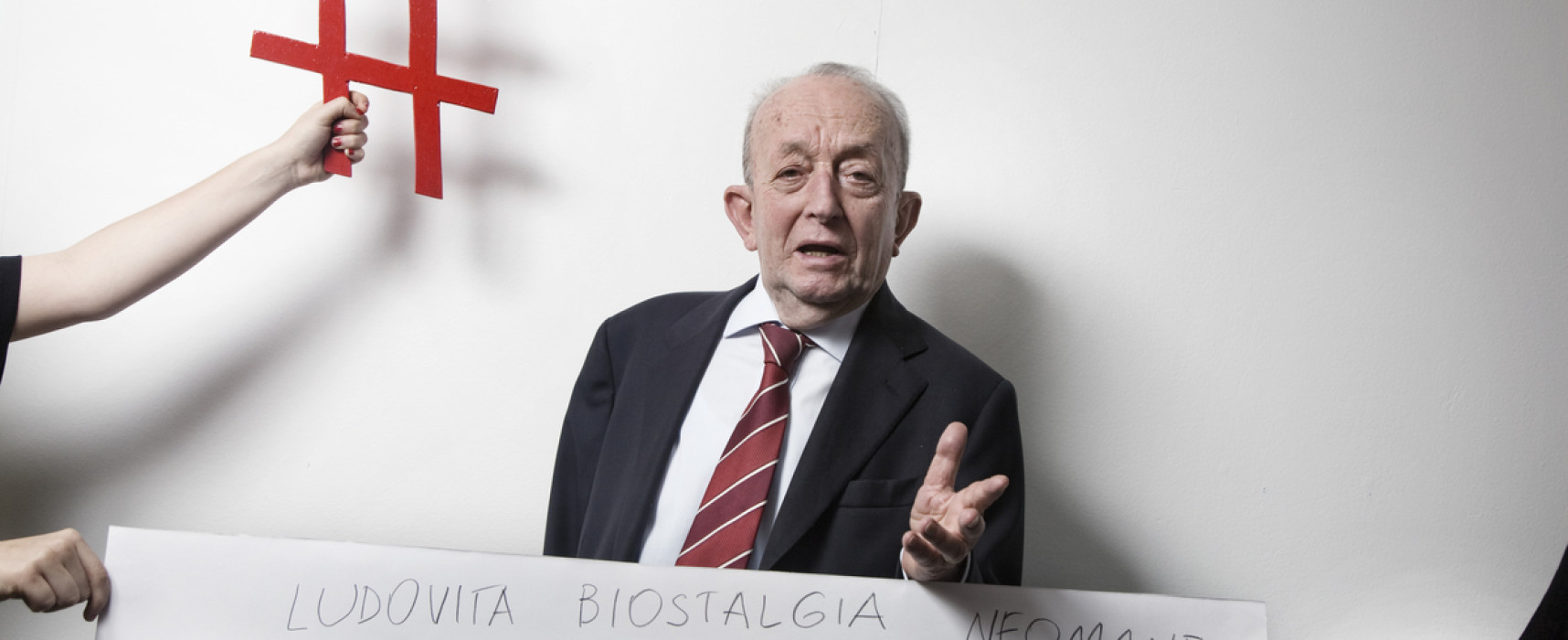

Il GISCEL nazionale, nell’ottavo anniversario della morte (2017-2025), ricorda Tullio De Mauro attraverso le parole di Stefano Gensini sulla nascita delle Dieci Tesi per l’educazione linguistica democratica.

Tullio De Mauro e il Giscel: 1975-2025

Nell’anno appena iniziato festeggiamo il cinquantenario delle Dieci tesi del GISCEL, il programma

della associazione, redatto da Tullio De Mauro e adottato dall’assemblea dei soci di allora nell’aprile

del 1975, per tutte e tutti ben noto manifesto dell’ “educazione linguistica democratica”. Il ricordo

di De Mauro che mi è stato chiesto di scrivere si collega dunque per me direttamente, in

quest’occasione, alla storia dei “gruppi di intervento e di studio nel campo dell’educazione

linguistica”, sorti nel 1973 nell’ambito della SLI, Società di linguistica italiana. I più giovani di noi

possono non conoscere – per non aver vissuta quella stagione – i primi passi dell’iniziativa, e non

sarà dunque inutile ricostruirne brevemente i tratti principali. Il GISCEL non era figlio diretto della

“rottura” dei vecchi metodi didattici e della critica alla scuola tradizionale che aveva caratterizzato

gli anni Sessanta. Rappresentava piuttosto la fase in cui, al necessario momento della rottura,

subentrava la costruzione di un’alternativa sul piano sia istituzionale sia concretamente educativo.

Non per caso, era una società di studiosi (la SLI) e sia pure una società non accademica, fin

dall’inizio aperta alle nuove dottrine linguistiche e al rapporto lingua-società, quella che esprimeva

al suo interno il GISCEL. Essi nascevano come sede di incontro fra specialisti e insegnanti,

nell’intento di stabilire un circuito teorico-operativo fra ricerca e didattica: gli insegnanti potevano,

nel confronto con gli specialisti, aggiornarsi sul modo nuovo di guardare al linguaggio e alle lingue

consentito dalle dottrine più accreditate (funzionali e strutturali, generative, sociolinguistiche e

testualiste), mentre gli specialisti avevano modo, grazie al confronto con chi viveva la scuola in

prima linea, di misurare l’utilità, e talora anche la validità, di quelle teorie sulle esigenze di

formazione e sviluppo delle abilità linguistiche e comunicative di alunne e alunni. (Per un

commento attuale delle Dieci tesi basti qui il rimando a quanto ne ha scritto di recente Alberto

Sobrero: https://www.linguisticamente.org/giscel-50-anni-e-non-sentirli/).

Il rapporto era dunque bidirezionale e interattivo. A una fase di “aggiornamento” in cui

toccava agli universitari svolgere un ruolo di istruttori ne seguiva solitamente un’altra, in cui le e gli

insegnanti, provenienti sia dalla scuola primaria sia dalle secondarie, cominciavano a fare richieste

di verifica sul campo, e dalla teoria allora si passava, collaborativamente, alle sperimentazioni di

pratiche didattiche innovative, successivamente discusse e, nel caso, rettificate. Questo schema ha

avuto ovviamente numerose varianti, nelle diverse realtà regionali e a seconda delle condizioni di

lavoro rese possibili dai contesti istituzionali e associativi (fra i quali spiccavano, accanto a taluni

istituti universitari, i Centri di iniziativa democratica degli insegnanti, i CIDI). Ma la sostanza era

quella, e così, per fare un esempio tra gli altri possibili, l’ho vissuta io assieme ai colleghi e amici di

allora (Massimo Vedovelli, Emanuela Piemontese e altri), come me alunni di De Mauro, e ai

collettivi di insegnanti con cui ci è capitato di lavorare: con alcuni di questi si è collaborato per molti

anni, fino a dare una forma di libro ai risultati del lavoro compiuto, da Scandicci a Milano, da

Padova a Lecce, da Salerno alla Val Camonica. (Cfr. Teoria e pratica del glotto-kit, intr. di T. De Mauro,

Milano, Angeli 1983). E non si creda che a giovarsi di questa in stenza del vocabolario

ricettivo e produttivo degli alunni (e più in genere delle persone, ai vari livelli di età e di scolarità)

era ancora sostanzialmente un’incognita, e fu grazie a queste esperienze se si poté cominciare a

capire come sondarne il possesso, come suddividerlo in fasce di frequenza e disponibilità, di aree

di uso. La grande idea demauriana del “vocabolario di base”, che è stata alla base del maggiore

sforzo lessicografico finora compiuto in Italia, il GRADIT, iniziò a fermentare in quegli anni, si

arricchì di pazienti (e gioiose, a dire la verità) riunioni con amiche e amici insegnanti, intese a

svilupparne metodi di controllo.

Certo, il GISCEL nel suo insieme ha potuto giovarsi nei suoi primi anni di vita di una spinta

culturale formidabile, quel bisogno di rinnovamento della scuola che era nato dalla scolarizzazione

di massa e da un generale desiderio di apertura, di democrazia sociale alimentato dalle battaglie di

quel periodo storico. “Crescita della soggettività”: così un filosofo da tempo scomparso, Cesare

Luporini, volle caratterizzarlo; e mi pare che cogliesse profondamente nel segno, quanto almeno al

senso diffuso di partecipazione, di criticità, quanto alla tensione fiduciosa verso sbocchi nuovi. Da

questo punto di vista, l’approdo ai programmi 1979 della scuola media, nei quali si rintracciavano

tante eco delle Dieci tesi, e agli stessi programmi elementari del 1985, ai quali avevano attivamente

contribuito le associazioni degli insegnanti, parvero a tutti noi e ancora mi sembrano un risultato

di grande rilievo, cui purtroppo le istituzioni scolastiche non hanno saputo dare un seguito

adeguato. Il dibattito che si levò su questi temi, con gli interventi in tutta Italia dei nostri migliori

linguisti, De Mauro, ovviamente, ma anche Francesco Sabatini, Raffaele Simone, Alberto Sobrero,

Maria Luisa Altieri Biagi e altri, rappresentò una fase alta di quell’incontro fra scuola e università

che era stato avviato negli anni Settanta, e che per fortuna ancora dura, pur in un contesto storico

e culturale tanto mutato.

Di recente uno studioso, per il quale peraltro nutro stima e amicizia, ha obiettato che De

Mauro commise “un errore gravissimo” privilegiando il rapporto coi GISCEL in luogo di quello

diretto con la scuola e gli insegnanti. E’ facile osservare, anzitutto, che quell’errore, se tale fu, lo

condivisero tanti illustri specialisti, linguisti generali, storici della lingua, filosofi del linguaggio. Ma

forse l’errore, diciamo, di prospettiva, è piuttosto quello di chi, non avendo preso parte a quella

scommessa teorico-didattica, non ne ha conosciuto le caratteristiche originarie: quelle che ho

succintamente ricordato più su e che sono, credo, largamente note. Oppure (può succedere) non

le ha capite. Aggiungo un elemento, credo essenziale per chi coltiva, assieme alla storia della scuola,

la storia degli studi linguistici italiani. Il padre riconosciuto della nostra glottologia, Graziadio Isaia

Ascoli, in una non abbastanza nota relazione al IX congresso di Pedagogia (1874), spiegava con

puntuali esempi come si sarebbe potuto insegnare la grammatica in un paese, quale l’Italia, in cui

l’italiano godeva di scarsa circolazione sociale e il dialetto dominava l’uso orale degli alunni. Ascoli

dava lì un saggio semplice ma efficace di una didattica (come poi si disse) “comparativa”, ma

soprattutto faceva capire che bisognava fornire ai docenti delle scuole di base nozioni di linguistica

tali da aiutarli a costruire un proprio metodo didattico, nel concreto delle situazioni che avrebbero

incontrato (allora era normale essere trasferiti da un capo all’altro della penisola in breve giro di

anni e un insegnante poteva facilmente trovarsi di fronte alunni il cui dialetto ignorava e doveva

pertanto imparare a capire). Bisognava cioè costruire un “laboratorio” di lingua italiana, attraverso

un sistematico lavoro di formazione dei docenti. (La stessa esigenza, si badi, era suggerita dal

Manzoni, pure così distante dalle dottrine ascoliane).

Questo laboratorio non si poté costruire né allora né poi a causa, da una parte, della

insufficiente attenzione rivolta alla scuola da parte delle classi dirigenti italiane, dall’altra della

chiusura specialistica di molti ambienti universitari, e in particolar modo dei linguisti, fino almeno

agli anni Sessanta del Novecento. Certo, c’è sempre stato il singolo professore, fattosi scrittore di

manuali per la scuola, mestiere redditizio e di durevole affidabilità, a fungere da punto di

riferimento. (Quante edizioni e riedizioni e ristampe si possono fare di un libro scritto, magari, tanti

anni or sono?). E scrivere libri di scuola non è certo vietato dalla legge, anzi è utile, e anche

divertente. Ma altro è ritenere che debbano essere le e gli insegnanti a mettere a punto i propri

metodi di lavoro, i propri strumenti di diagnosi e verifica degli apprendimenti, le proprie “tecniche

didattiche” (per riprendere un titolo di Bruno Ciari). A questo pensava verosimilmente Ascoli, in

quella sua remota relazione. E a questo certo pensava De Mauro, e con lui i soci della SLI, quando

attivarono i GISCEL come articolazione didattica della loro organizzazione, quando cercarono e

ottennero la collaborazione di insegnanti che col tempo hanno fatto della didattica una professione complessa e affinata, capace di riscuotere credito perfino nei solitamente astrusi ordinamenti universitari. I GISCEL, voglio dire, nacquero e continuano a vivere come espressione della

autonomia dell’insegnamento, come terreno di interazione e scambio fra didattica e ricerca; e se c’è

qualcosa di cui lamentarsi è che i ministeri delle università non siano ancora riusciti a partorire una

qualche sensata e durevole struttura di prima formazione e aggiornamento permanente del personale

docente.

Finché ciò non accadrà, finché cioè universitari e insegnanti di scuola non avranno una sede

istituzionale in cui raccordarsi (e, chissà, forse anche dopo), i GISCEL continueranno ad avere, nel

nostro campo di studiosi e docenti di lingua, un ruolo insostituibile. E le Dieci tesi di cui ci avviamo

a celebrare il cinquantenario rimarranno – pur con gli aggiornamenti che si potranno rendere

necessari – la più avanzata carta programmatica per una buona educazione linguistica che la nostra

cultura nazionale abbia prodotto dall’Unità in poi, grazie da una parte alla loro solidissima

impalcatura teorica, dall’altra al nesso profondo che le stringe alla nostra Costituzione democratica.

Stefano Gensini (Sapienza, Università di Roma)

Email: stefano.gensini@uniroma1.it