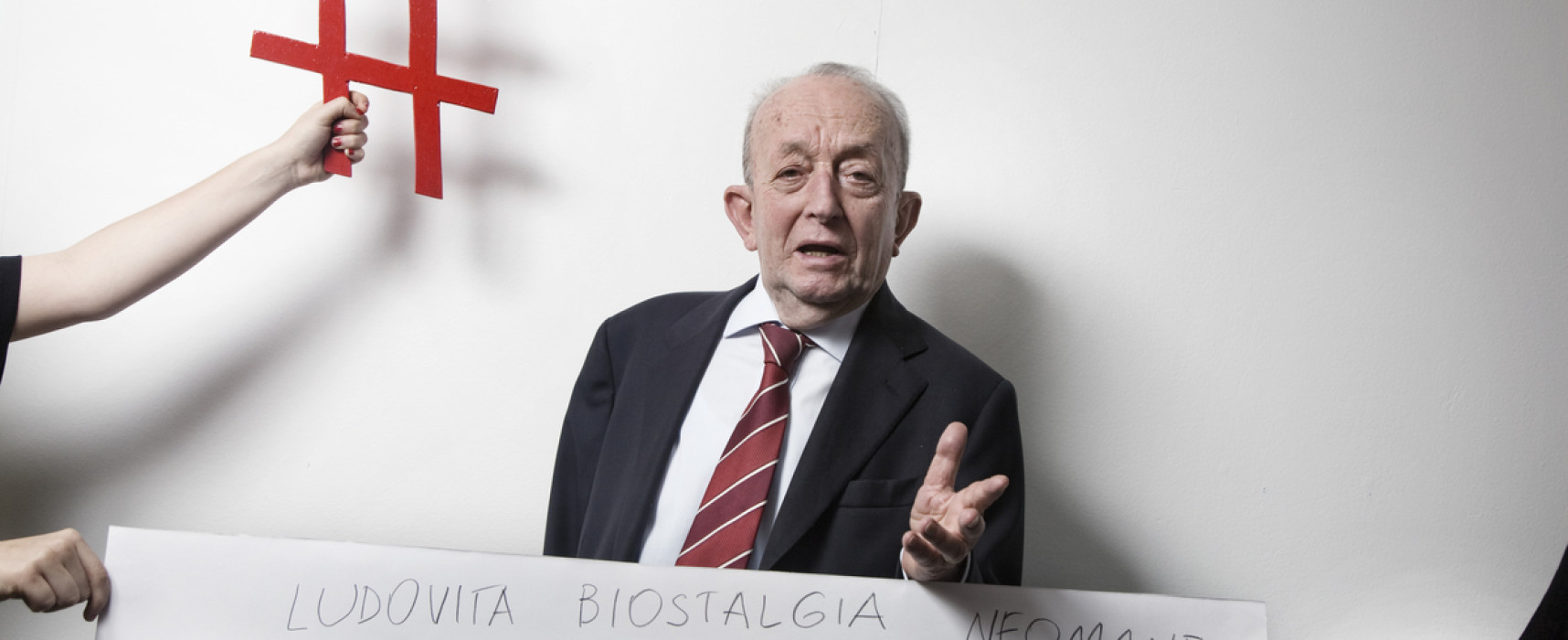

Tullio De Mauro, Prefazione in Daniele Gouthier, Elena Ioli, Le parole di Einstein. Comunicare scienza fra rigore e poesia, Dedalo, Bari 2006.

Va detto subito: le parole di Einstein, cui questo libro si intitola, non sono termini remoti e arcani, ma sono anzitutto le parole più comuni, quelle che tutti più facilmente e più generalmente posseggono in qualche misura. Lo stesso Einstein lo ricorda e lo afferma più volte, dalle prime pagine di Mein Weltbild del 1934, alla breve e importante nota The Common Language of Science del 1942, all’Autobiographisches del 1949. Ad Einstein il richiamo al linguaggio comune a ogni essere umano forniva anzitutto un argomento decisivo per affermare la natura profondamente sociale della conoscenza e della cultura: «La maggior parte di quello che sappiamo e crediamo ci è stata insegnata da altri per mezzo di una lingua che altri hanno creato. Senza la lingua la nostra facoltà di pensare sarebbe assai meschina e sarebbe simile a quella degli altri mammiferi superiori. La nostra supremazia sugli animali dobbiamo ammettere che consiste nel nostro modo di vivere in società».

Già nelle pieghe di questa affermazione si scorge un atteggiamento mentale lontano sia dall’assegnare alla parola una funzione di mero strumento estrinseco del pensiero sia dall’enfatizzarne la funzione fino a vedervi la unica e indispensabile cellula generatrice di concetti e pensieri. Leggiamo nelle note autobiografiche, che Einstein chiama ironicamente “necrologio”: «Io ritengo che il passaggio dalla libera associazione, dal sogno, al pensiero sia caratterizzato dalla funzione più o meno dominante che assume in quest’ultimo il concetto. Non è affatto necessario che un concetto sia connesso con un segno riproducibile e riconoscibile coi sensi, con una parola. (…) Per me non c’è dubbio che il nostro pensiero proceda in grandissima parte senza far uso di segni, di parole, e anzi assai spesso inconsapevolmente». Aggiunge però subito Einstein che, quando un concetto si lega a una parola, «il pensiero diventa comunicabile». Ma questa del rendere possibile il comunicare non è l’unica funzione della parola. Nelle riflessioni più specifiche e impegnate della nota del 1942 Einstein torna a riflettere sulla «intima connessione tra il linguaggio e il pensiero» e conclude su ciò: «Potremmo anche essere propensi ad attribuire all’atto del pensare una completa indipendenza dal linguaggio se l’individuo formasse o fosse capace di formare i propri concetti senza la guida dei suoi simili. (…) Possiamo concludere che lo sviluppo mentale dell’individuo e la sua maniera di formare i concetti dipendono in grande misura dal linguaggio. (…) Il pensiero e il linguaggio sono legati reciprocamente».

Proprio questo legame, secondo Einstein, ha spinto e spinge a costruire, in funzione delle costruzioni concettuali delle scienze moderne, sistemi simbolici e terminologici che trascendono i confini delle singole identità linguistiche nazionali fino a che, a partire dalle lingue comuni nella loro diversità, si giunga al costituirsi di un linguaggio scientifico universale, di cui sono citati come primi indubbi esempi la geometria euclidea e l’algebra. «Il carattere sovranazionale dei concetti e del linguaggio della scienza è dovuto al fatto che questi sono stati edificati dai migliori cervelli di tutti i paesi e di tutti i tempi. Isolati e a un tempo uniti nella ricerca del risultato finale essi hanno creato gli strumenti intellettuali per le rivoluzioni tecniche che hanno trasformato la vita dell’umanità negli ultimi secoli. I loro sistemi concettuali hanno servito da guida nello sconcertante caos delle percezioni cosicché abbiamo imparato a comprendere verità generali partendo da osservazioni particolari». Osserva ancora Einstein: «La connessione tra concetti ed enunciati [scientifici] da una parte e dati sensoriali dall’altra viene stabilita mediante atti di conteggio e di misura la cui esecuzione è sufficientemente determinata».

L’ordine di pensieri intorno a cui si aggira Albert Einstein è assai simile a quello che aveva impegnato il genio dell’ancor giovane Leibniz poco meno di tre secoli prima. L’opera dei « migliori cervelli di tutti i paesi e di tutti i tempi» richiama da presso quella della societas di dotti vagheggiata da Leibniz nel Consilium de Encyclopaedia nova conscribenda methodo inventoria e nel quasi contemporaneo Modus examinandi consequentias per Numeros1. Essere misterioso venuto forse da un altro pianeta, come lo ha genialmente immaginato Hans Magnus Enzensberger, Leibniz, come altrove ho cercato di rammentare, è stato nella storia il primo a fronteggiare le questioni che si pongono quando da una parte siano chiare, come egli si andava chiarendo, la eterogeneità profonda, anche semantico-sintattica, delle diverse lingue storico-naturali e, però, la loro intima connessione con le elaborazioni di cui le menti umane sono capaci, e d’altra parte si disponga, come nel secondo Seicento europeo era già possibile, di un sufficiente patrimonio di conoscenze scientifiche accreditate che per dir così si inarcano oltre le correnti della storia e fanno da ponte sopranazionale tra lingue, culture, nazioni eterogenee. Ed è stato anche il primo a percepire e, da ingegnere quale anche era, a sperimentare la problematicità del raccordare le risultanze delle scienze con la praxis, come egli dice, cioè con le tecniche produttive e la comune vita delle società umane: un raccordo che egli ritiene necessario non solo per la pubblica utilità, ma per necessità intrinseche delle scienze stesse, che nella comunicabilità e utilizzabilità delle risultanze trovano la conferma ultima della validità delle loro procedure. Le lingue storico-naturali con la fluidità e ambiguità dei loro usi sono l’alfa e l’omega del procedere tendenzialmente non ambiguo, univoco delle scienze: sono l’alfa nel fornire i termini primitivi e gli assiomi di immediata evidenza nell’uso d’una lingua da cui partono, non possono non partire le complesse e progressivamente distanziantisi costruzioni linguistico-concettuali delle scienze; e sono l’omega perché in esse, nelle differenti lingue comuni, Leibniz chiede che siano traducibili e comunicabili le acquisizioni scientifiche.

Un pensiero complesso e profondo, difficile, quello di Leibniz, che nel corso dell’ultimo secolo siamo venuti a fatica recuperando, ritrovandone però piuttosto disiecta membra che non l’intero, in ambiti accademicamente separati, non sempre ben comunicanti. Intorno ai nodi problematici che Leibniz individuò e volle sciogliere e che, come si è visto qui all’inizio, erano ben avvertiti da Albert Einstein, si è svolta buona parte delle riflessioni che Max Planck, Niels Bohr, Max Born, Stephen Jay Gould e grandi logici e matematici hanno sviluppato sui temi del rapporto tra lingue storiche e linguaggi scientifici, tra le elaborazioni specialistiche e la loro comunicabilità e sull’autosufficienza o, meglio, non autosufficienza delle costruzioni formali. Alle riflessioni di questi e altri più significativi protagonisti delle scienze moderne si è rivolta la ricerca dei due autori delle Parole di Einstein.

Tali riflessioni sono il filo rosso del lavoro di Daniele Gouthier e Elena Ioli, che, destinato a prospettare negli ultimi capitoli le ragioni e i modi di una buona comunicazione dei contenuti scientifici, si svolge esso stesso in modo simpaticamente e, insieme, assai meditatamente e rigorosamente divulgativo. La strada che i due autori hanno scelto non è quella di una esposizione sistematica di problemi e prospettive, ciò che avrebbe richiesto una presa in carico e una critica delle elaborazioni della linguistica teorica e della filosofia del linguaggio, ma quella, sulla cui bontà da vario tempo insiste Carlo Bernardini, di presentare le persone verso cui le scienze d’oggi sono in debito nell’atto stesso, se atto può dirsi, di fronteggiare in concreto il loro problema di costruire un segmento importante di un linguaggio puntualmente adeguato a nuovi contenuti e acquisizioni di scienza pur stando immersi e “sospesi” (come fu detto) entro una particolare lingua comune. Così chi legge è portato per mano a visitare anzitutto il laboratorio di Antoine Lavoisier, dove si costruiscono, attraverso sperimentazioni e misurazioni adeguate, i simboli e la grammatica della nuova scienza della materia, la chimica. E di qui comincia un percorso che porta lettrici e lettori a incontrare matematici, biologi, fisici impegnati in problemi analoghi di costruzione di simboli e della ricerca non facile della migliore comunicabilità delle loro acquisizioni.

Il percorso, come ho accennato, sbocca infine nel delineare le possibilità e i modi del comunicare efficacemente a un pubblico profano i contenuti scientifici anche più complessi. Forse vale la pena aggiungere ancora una volta che il progredire stesso delle conoscenze e dei metodi rischia di rendere profani a un campo scientifico anche specialisti di settori relativamente vicini. Per citare ad esempio il caso di un campo poco presente nel libro, e probabilmente a ragione, vi sono linguisti non più in grado di capire che cosa è e come si convalida un’etimologia e altri per i quali la descrizione di un fenomeno in termini generativi è chiusa con sette sigilli. Situazioni del genere sono un danno secco per lo sviluppo della ricerca. Nel 1939 in un libro mai abbastanza apprezzato, il Kleines Lehrbuch des Positivismus, Richard von Mises ricordava che le maggiori innovazioni scientifiche avvengono all’intersezione o, diciamo meglio, scorgendo e provocando l’intersezione di campi di ricerca diversi. E molto opportunamente, presentando il caso di Andrew Wiles e dell’ultimo teorema di Fermat, i due autori affermano: «Lo scienziato deve avere un’ampia visione laterale per cogliere elementi che possono contribuire a costruire e rafforzare la sua teoria anche a partire da contesti scientifici esotici, talvolta persino esterni alla scienza». La comunicazione comprensibile delle acquisizioni di un settore scientifico non è solo un atto per dir così filantropico verso un pubblico generico e non ha solo la funzione epistemologica di verifica che Leibniz le attribuiva, ma può essere incentivo prezioso di nuove ricerche e nuove acquisizioni per gli stessi specialisti di settori vicini.

Inutile dire quanto il lavoro di Ioli e Gouthier è utile nella nostra tradizione culturale italiana, in cui le scienze e le ricerche specialistiche non godono di ampia circolazione. Di ciò soffrono esse e più ancora ne soffre l’intera cultura nazionale, come Gramsci sottolineava in osservazioni ancora purtroppo attuali e come con Carlo Bernardini abbiamo cercato di mettere in chiaro ancora di recente. Il libro certamente contribuirà a rischiarare non poco il cammino di quanti lavorano alla comunicazione delle acquisizioni scientifiche avanzate.

1 Opuscules et fragments inédits de Leibniz, extraits des manuscrits de la Bibliothéque royale de Hannover par Louis Couturat, PUF, Parigi 1903, rist. anastatica Olms, Dramstadt 1966, pp. 30-41, 70-77.