Il dizionario che cura le parole

“Quando io uso una parola”, disse Humpty Dumpty / in tono alquanto sprezzante, “essa significa esattamente / ciò che io voglio che significhi… né più né meno”. / “Bisogna vedere”, disse Alice “se voi potete fare sì / che le parole significhino cose differenti”. / “Bisogna vedere”, disse Humpty Dumpty, / “chi è che comanda… ecco tutto”. (L. Carroll, Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, 1871)

Parole “a schiovere”

Qualche anno fa (era l’ottobre del 2014) nel corso di una videointervista girata nei giorni del festival di Internazionale a Ferrara il linguista Tullio De Mauro, alla domanda sullo “stato di salute” delle parole, rispondeva dicendo che le parole stanno bene ma aggiungeva che “siamo noi che non stiamo molto bene”. Il motivo lo spiegava subito dopo con un’efficacissima espressione in dialetto napoletano: molti di noi usano le parole “a schiovere” e cioè “un po’ a vuoto, come viene viene”.

Potenza del dialetto: in questo specifico caso una S anteposta alla parola chiovere (piovere) ci indica non la fine della pioggia ma la sua accentuazione. E davanti ai nostri occhi si presenta subito l’immagine di una raffica di parole a vanvera, simile a una pioggia battente, pronunciate da chi, dice il linguista, ha il solo scopo di “fare buona impressione”, di innalzare il gradimento di molti annunci, senza preoccuparsi della realizzazione concreta degli annunci fatti.

Ciò che non funziona, dunque, sono le persone che utilizzano le parole, i parlanti che le usano in forme e modi spesso lontani dai significati originari. È vero che le parole possono dilatare i loro significati fino ad assumere nuovi e diversi sensi, ma in questo caso ci si riferisce ad altro. Pensiamo a titolo esemplificativo a sostantivi o aggettivi ricavati da nomi di regioni o città italiane e impiegati in modo spregiativo, come bassitalia ‘meridione’, genovese ‘avaro’, marocco ‘africano’, maumau ‘meridionale’, napoli ‘napoletano, meridionale immigrato nel settentrione’.

De Mauro e le parole dell’odio

De Mauro, che ha censito e cercato di classificare le parole dell’odio circolanti in Italia, mostra che qualsiasi parola può essere adoperata in modo offensivo, per ferire le persone. Anche semplici e banali parole come bietolone, lucciola, parrucchiere, possono essere usate in italiano come insulti efficaci. In proposito scrive: “Anche nell’odio le parole non sono tutto, ma anche l’odio non sa fare a meno delle parole. Di queste parole dell’odio e dell’intolleranza il catalogo può essere forse istruttivo ma a tratti è ripugnante”.

Di recente Valeria Della Valle ha ripreso il discorso di De Mauro, citando come esempio giudeo, che evoca uno stereotipo negativo, e le parole pietista e sovversivo, dichiaratamente spregiative: sono state usate per perseguitare gli italiani di religione ebraica o per scagliare epiteti violenti contro gli oppositori politici nel periodo “infausto” che si è concluso con la seconda guerra mondiale.

Ci capita tante volte di ascoltare o leggere sui social la parola marocchino, usata non per indicare il nativo o l’abitante del Marocco ma per offendere, per connotare negativamente designando in modo generico tutti gli immigrati, né più né meno come si faceva qualche anno fa con l’uso discriminatorio di vu cumprà. Questo fa prendere maggior forza alla dichiarazione di De Mauro sul fatto che bisogna lavorare sui parlanti affinché si prendano cura delle parole e ne facciano un uso consapevole

Curare i parlanti, curare le parole

Il lavoro da fare è allora duplice. Da un lato occorre agire sull’istruzione e la formazione in generale; questo, però, pur essendo necessario non sempre è sufficiente. Ancora De Mauro ci ricordava che l’istruzione e in generale la cultura possono aiutarci ad agire meglio e a muoverci nel mondo ma sono soltanto “un prerequisito importante di buon andamento della vita civile”.

Dall’altro lato, pertanto, occorre lavorare per favorire la crescita di un senso di attenzione alla scelta consapevole delle parole secondo situazioni e contesti, la crescita di una sensibilità nei confronti delle parole e dei loro usi. Un lavoro finalizzato a sviluppare la consapevolezza collettiva del potere che le parole hanno di colpire e ferire, e quindi del male che possono fare quando le usiamo impropriamente. È importante che i parlanti diventino capaci di dominare un vocabolario sempre più esteso, ma devono anche essere resi attenti per evitare i rischi del parlare senza controllo, dell’usare le parole per offendere, del parlare troppo per coprire “i vuoti” attraverso l’uso di molte parole.

Da qui nasce l’importanza di prendersi cura delle parole, allo stesso modo di come si fa con gli oggetti che hanno valore. Per le parole occorre avere riguardo, prestare loro attenzione, impegnarsi con diligenza per custodirle, mantenerle bene. E farlo sia come singoli sia come comunità.

Un dizionario sui generis

Qualcuno ha già aperto questa strada raccogliendo in un volume alcuni lemmi che usiamo quotidianamente con lo scopo, esplicitato nell’Introduzione, di restituire loro “il significato che spesso hanno perso, strattonati e lacerati in dispute e scontri”.

Si tratta del Dizionario che cura le parole, un piccolo ma prezioso libro edito nel 2019 a Torino dal “Fondo Tullio De Mauro” e da Edizioni SuiGeneris.

È il primo volume di una collana frutto del progetto Il potere delle parole, promosso dal Fondo che porta il nome del linguista. Nel corso di una serie di incontri alcune persone si sono confrontate, hanno discusso, hanno ragionato sui significati. Si sono insomma “prese cura” di parole, tra le più radicate nella nostra società, come: Biblioteca, Contatti, Coraggio, Cura, Educare, Famiglia, Multiculturalismo, Odio, Plurilinguismo, Politica, Populismo, Razza, Riconnessioni, Verità.

Antonella Agnoli, Chiara Saraceno, Francesco Cavalli Sforza, Igiaba Scego, tanto per fare solo alcuni nomi, hanno cercato di ridefinire queste parole, di restaurarne “l’integrità filtrando l’essenza dei significati”, come esplicita Silvana Ferreri nella Presentazione del libro.

Ridare significato e forza

Gianrico Carofiglio ha avuto modo di scrivere che quando le parole vengono “manomesse”, e quindi alterate, snaturate, danneggiate dall’uso eccessivo o inconsapevole, devono essere smontate per controllare cosa non funziona, per vedere che cosa ha modificato i loro meccanismi vitali trasformandoli in “materiali inerti”. Soltanto dopo questa operazione si può, e si deve, “manometterle” nuovamente, assegnando questa volta al verbo il significato che aveva nella Roma antica, quando si affrancava uno schiavo mediante la manomissione.

Le parole rimontate, ormai “libere” dalle banalizzazioni e dagli usi distorti, si riscattano, si emancipano e “possono dare un senso nuovo al nostro passato, al presente e al futuro, a quello che sappiamo, che crediamo e che vorremmo. Come singoli e come collettività solidali”.

È questo il lavoro che hanno fatto gli “artigiani” del progetto Il potere delle parole: hanno rigenerato le parole, cercando di restituire loro senso e dignità perché, sottolinea ancora Ferreri, le parole sono “un bene comune” e tutte quelle raccolte nella pubblicazione rinviano, più o meno esplicitamente, “alla comunità che quelle parole usa e trasfigura per effetto del tempo e delle trasformazioni sociali, economiche e culturali”.

A questo primo volume ne seguiranno degli altri; sin dall’anno scorso accademici, intellettuali, rappresentanti del volontariato, del mondo produttivo e delle istituzioni hanno ricominciato a confrontarsi su nuove parole: ad esempio, Sabino Cassese ha parlato di Costituzione, e il duo Gian Enrico Rusconi e Gustavo Zagrebelski di Insicurezza. Le ri-definizioni verranno poi inserite nella seconda edizione del Dizionario che cura le parole.

Tutti gli incontri svolti fino ad ora sono stati registrati e sono disponibili on line su TRADI RADIO Rete di Cultura Popolare. Sullo stesso sito e sul canale YouTube del progetto Il potere delle parole ci sono inoltre presentazioni di altre parole su cui si è discusso, ma che non sono state inserite nel Dizionario.

Un assaggio

Sfogliando il libro si notano immediatamente due pagine centrali che fanno un certo effetto: hanno il fondo nero e il testo scritto in bianco e contengono la parola Odio con i suoi due significati principali. Il primo significato è riferito alle persone e il secondo a cose o atteggiamenti.

Incominciando poi a sfogliare il volume dall’inizio si ha una bella sorpresa: la prima parola, Biblioteca, curata da Antonella Agnoli, riacquista la dignità che le spetta:

«La biblioteca è il luogo più democratico che esista, aperto a tutti: bambini e adulti, italiani e stranieri, poveri e ricchi. Un luogo veramente universale, dove non è necessario consumare per sedersi, non è necessario possedere un computer, o un abbonamento internet perché l’accesso alla Rete è sempre possibile […] un’invenzione che esisterà ancora quando le automobili saranno dimenticate da un pezzo, o rinchiuse in un museo, assieme alla mummia di Oetzi».

Si tratta di un riscatto per le biblioteche, e di cui De Mauro sarebbe felice perché non si è mai stancato di dire che una politica di promozione della lettura è una necessità democratica, e ha sempre indicato le biblioteche come “un potente fattore di crescita della lettura e, quindi, di crescita complessiva del Paese”.

La parola Contatti, curata da Igiaba Scego, ci fa pensare al toccare e toccarsi, alla vicinanza e al rapporto con l’altro. Eppure:

«I contatti spesso nella Storia umana sono stati violenti e ostili, ma questo non ha impedito poi a singoli o gruppi di individui di andare (nel tempo) al di là di una condizione e costruire qualcosa che poteva inglobare e non escludere».

Secondo la scrittrice ogni essere umano ha infatti insita la possibilità, nonostante la violenza, di creare un terzo spazio. E il contatto, più o meno violento, è destinato a diventare un’altra cosa. Così è accaduto ad esempio quando il mondo, secoli fa, è entrato in contatto con la violenza ed è stato sfiorato il genocidio.

«Si è imposto alle popolazioni conquistate dall’Occidente un prezzo molto alto da pagare. Schiavitù, colonialismo, paure, torture, non essere a casa nel luogo in cui si è nati. Ma ora quel contatto violento ha portato molte persone a vedere come altra madrepatria proprio quei paesi ex colonizzatori che hanno perpetrato sui corpi degli antenati umiliazioni e violenze indicibili».

Guido Formigoni si prende cura della parola Politica, che egli definisce impegnativa, ampia, e dalle molteplici ripercussioni.

«Esperienza capace di creare fortissima affezione, partecipazione violenta e passione purissima e, al tempo stesso, di mostrare le bassezze peggiori dell’essere umano».

Si tratta di una parola spesso maltrattata e che non sempre viene pronunciata con piacere ma con disprezzo, quando invece la parola politica è una parola molto bella, che dobbiamo riportare nella sua giusta dimensione.

«È partecipazione diretta alla vita pubblica, responsabilità, valore di cittadinanza. È tutto quel che ha a che fare con le donne e gli uomini quando essi si pongono al di fuori della propria sfera privata e contribuiscono al difficilissimo ma straordinario obiettivo di regolare la convivenza tra loro».

Non a caso Silvana Ferreri, intervistata da Cristina Faloci nel corso della trasmissione radiofonica di Radio 3 “La lingua batte” a proposito del Dizionario che cura le parole, ha assunto Politica come la parola a cui bisogna restituire tutta la sua pregnanza. Ha infatti sottolineato la necessità di riappropriarci del significato profondo della parola dandole il giusto valore: politica vuol dire partecipare attivamente, direttamente, alla vita pubblica lasciando fuori gli egoismi dei singoli e guardando a tutti noi, a tutti gli altri, come a una comunità.

Riferimenti bibliografici e sitografici

G. Carofiglio, La manomissione delle parole, Rizzoli, Milano, 2013

T. De Mauro, La cultura degli italiani, a cura di Francesco Erbani, Laterza, Roma-Bari, 2010

V. Della Valle, G. Patota, Le parole valgono, Treccani, Roma, 2020

https://www.internazionale.it/video/2017/01/05/tullio-de-mauro-intervista

https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/09/27/razzismo-parole-ferire

https://www.reteitalianaculturapopolare.org/fondo-tullio-de-mauro.html

https://www.youtube.com/watch?v=7mBygf-s09c&list=PLewswND7WSYQBT9h-_ZkaBSnoeb83YOKP

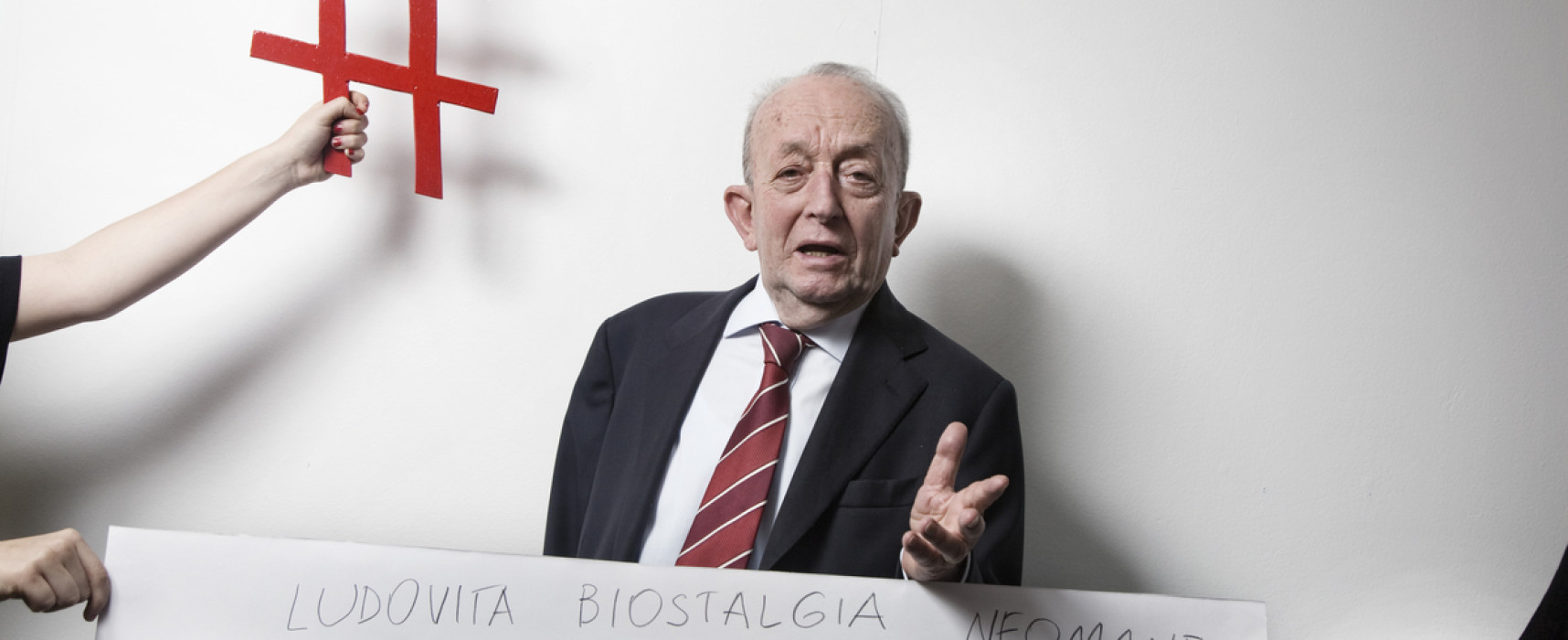

Immagine: Tullio De Mauro a Palazzo Geremia a Trento, in occasione del Festival dell’Economia 2007

L’articolo si trova al seguente indirizzo:

https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/dizionario_che_cura_le_parole.html?fbclid=IwAR2-PpygUl6YRwaeUOm_pvtV7-LDSKygK6LgStAaYty4Fk-bizJWdgqHlQM